初中语文教学中点面结合,导读名著的策略

点面结合,导读名著<坡纠课柩img src="https://exp-picture.cdn.bcebos.com/2壅酪认奉74e9635dd8a59de6f0d6eb2b370d5413a8c845d.jpg" origin_width="800" origin_height="558" width="500" height="348.75" style="float: none;display: block; margin: 0px auto 0 54px;" />

“读书破万卷,下笔如有神”,“腹有诗书气自华”。在素质教育和应试教育的双重影响下,大量的阅读,对提高学生的语文能力和人文素养来说,作用重大。因此,许多教师都在积极寻求最佳阅读方法。

“实践出真知”,笔者从初中语文阅读教学的实践中总结出了一条自认为行之有效的方法——“点面结合法”。现整理成文,与同仁商榷。

要运用“点面结合法”导读名著,一个必要前提是教师有丰富的文学素养,比较精通中外文学史,熟知文学名著,尤其是要熟悉将要给学生导读的名著。必须熟知主要内容,主要人物、主要故事情节。我曾“要给学生一晚水,教师应有一桶水”,现在看来,这一点非常重要。

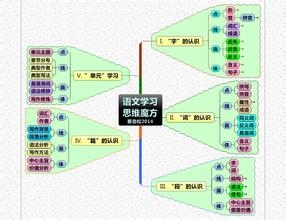

要运用“点面结合法”,还应对“点”和“面’有辩证的认识。这里的“点”和“面”是相对而言的。还是举例来说吧,如果把世界文学名著看做一个大“面”,那么按时间分,古代的、现代的就各是一个小“面”;角度变一下,中国的、法国的、日本的、印度的、俄罗斯的就又各是一个小“面”。“点”就是不同历史时期不同国家的著名的作家的主要作品。如果把中国古典文学名著看成一个“面”,那么《水浒传》、《西游记》就是其中的两个闪亮的点。如果把《三国演义》看成一个“面”,那么官渡之战、火烧赤壁、割须弃袍、刮骨疗毒、七擒孟获、六出祁山、空城计就个是一个“点”。如果把关羽看成一个“面”,那么小说中描写的桃园三结义、温酒斩华雄、斩颜良、诛文丑、屯土山约三事、千里走单骑、刮骨疗毒、单刀赴会、失荆州、走麦城、玉泉山显圣,又各是一个个重要的“点”。

教师明确了“面”和“点”的辩证关系之后,对“点”在“面”中的地位有了明确认识之后,就可以运用“点面结合法”进行名著导读了。

现在我以《水浒传》为例来说一说,如何运用“点面结合法”。

如果条件允许,在上课之前,让学生以小组为单位,借阅《水浒传》,可以选择大家都喜欢的情节,让学生轮流朗读,其余人倾听,也可以在课前收集一些水浒人物图片,形成感性认识。

课堂上,教师可以通过多媒体对学生讲解《水浒传》的“面”,这个“面”包括书的作者、成书经过、时代背景、主要内容、主要人物、结构特点、艺术特色等

接下来,可以重点讲述社会背景:北宋中后期社会制度日渐腐朽,社会矛盾日趋尖锐,贪官污吏横行,官逼民反成为这个社会的主要特点。这个背景就是一个“面”,有必要让学生明确。接下来,可以给学生举例讲解主要人物的故事情节发生的具体背景,使学生深刻理解故事发生的缘由。可以选择以下的点进行讲解:高俅的发迹表明了官制的腐败;林冲被逼上梁山是统治阶级内部上级和下级矛盾的冲突的结果;武松被逼上梁山是因为地痞无赖横行市井,恶霸与官府互相勾结欺压良民,残害百姓的社会现实与武松有恩必报、有仇必复、侠肝义胆的个性冲突的必然结果;智取生辰纲则体现了下级贪官收刮民脂民膏,向上级贪官讨好行贿;宋江起义则表现了人民的反抗由最初的英雄的单个反抗行为发展到群体抗争,最终发展成声势浩大的农民大起义的必然趋势;方腊起义则表现了农民起义此起彼伏;宋江征方腊体现了农民起义不是被奸诈狠毒的统治阶级镇压,就是被利用的历史规律。破辽国则体现了外患时刻存在。像这样的一些“点”是讲析背景这个面时一定应该让学生深刻理解。如果仅仅让学生自己阅读,则很难从感性认识上升到理性认识的高度。

现在,可以引导学生去品析人物形象和有关的故事情节了。如果把一百单八将看成一个“面”,那么林冲、鲁达、武松、杨志、宋江、吴用、李逵、时迁、卢俊义、阮氏三雄就是一个个“点”。教师导读不可能,将这些人物一一讲解,而必须选择几个重要的点来介绍,以便让学生上升到理性认识。可以选择鲁达这个”点”,也可以选择林冲、杨志、武松、李逵、来分析。

如果把鲁达看成一个“面”,那么需要向学生讲析以下的“点”:拳打镇关西、倒拔垂杨柳、大闹桃花村、单打二龙山、大闹野猪林、浙江坐化。

如果把林冲看成一个“面”,则应引导学生品读怒斥高衙内、误入白虎堂、刺配沧州、风雪山神庙、火烧草料场、雪夜上梁山、林冲落草、拒绝招安。如果时间有限,则必须介绍误入白虎堂、风雪山神庙、雪夜上梁山、拒绝招安这四个“点”。

假如把杨志看成一个“面”,那么失陷花石纲、汴京城卖刀、大名府比武、失陷生辰纲、二龙山落草等,就各是一个“点”,理解这些“点”对于理解杨志形象非常必要。

武松是水浒传作者着力刻画的一个英雄。我们把他也看成一个“面”,那么可以引领学生赏析景阳冈打虎、手刃潘金莲、斗杀西门庆、大闹飞云浦、醉打蒋门神、血溅鸳鸯楼、除恶蜈蚣岭、独臂擒方腊。这些鲜活的“点”一旦在学生的心田扎下根,就可以形成关于武松这个人物形象的知识体系。

教师在介绍时可以先“点”后“面”,也可先“面”后“点”。先“点”后“面”就是先由具体到总体、由局部到全面,再由总体到具体、全面到局部。也可以简单的表示为:由最初阶段了解的“点”出发,形成较浅层次的“面”,再依据较浅层次的“面”,去了解更多更新的“点”,进一步由更多更新的“点”,总结出更多更深层次的“面”。而先“面”后“点”则由最初阶段的较浅层次的“面”出发,寻找与此对应的“点”,再由这些“点”,总结出更多更深层次的“面”。“点”到“面,“面”到“点”的认识过程是一个镙旋式地上升过程。“面”要靠“点”来支撑,“点”要靠“面”来深化。

当然,对于《水浒传》这样的宏篇巨著,仅仅阅读一次是远远不够的 ,教师应引导学生“导读——阅读,再导读——再阅读”,在反复的导读和阅读中,一次次加深理解。

其他的方面,如写作手法、人物评价也可照此法导读,就不细说了。

以上所言,即是我个人最近几年经常运用的“点面结合法”。

通过实践,我以为教师运用“点面结合法”导读一部名著,课后学生会积极主动的寻读有关的情节,会获得更多的收效。教师可以结合实际,按照此法去导读其他文学名著,引导学生拜读文学名著,促使学生对名著的理解达到从总体认识到局部认识,从感性认识到理性认识的飞跃,收到事半功倍的效果。