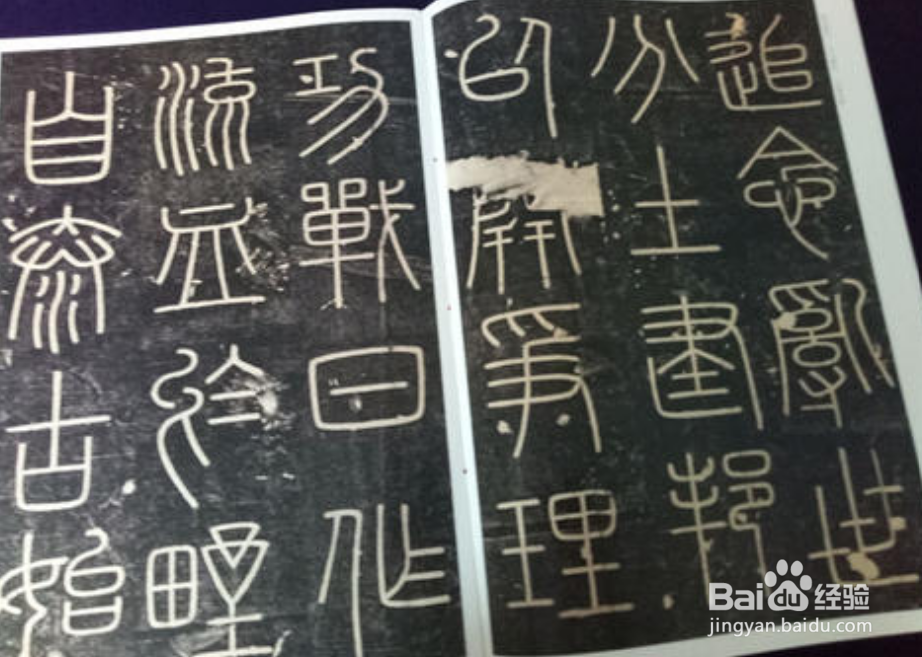

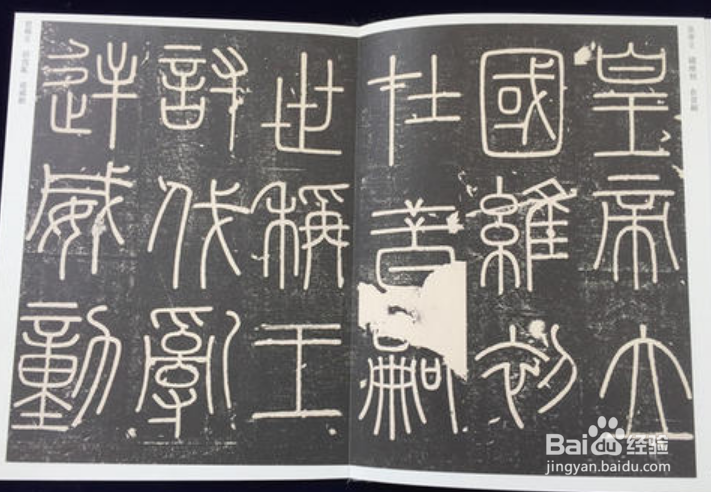

峄山碑临摹技巧

1、可以说,《峄山碑》线条的墨迹呈现应当是鲜活的,跳荡的。既有力度又有厚度,更有线条自然的粗细变化及书写时的节奏变化,切忌把它当成板滞僵硬的美术体对待。

2、临写此碑。首重用笔,妙在用锋。因为没有写出高质量的线条,结构再好仍是无功而返。因此,掌握正确的用笔方法至关重要。那么,应当怎样临写此碑或者说应当注意什么呢?我们知道,小篆的点画只有两种,一是直画、二是弧画。但无论哪一种点画。其书法都有“起、行、收”三个过程。

3、所谓“起”,即“逆锋起笔”,它要求笔锋应朝行笔的反方向入纸,使其锋藏。对初学者而言,起笔“藏锋”使一个难度较大的而又必须首先解决的技术问题。它不仅关系到点画书写的力度,而且对点画之间的承接呼应起着决定性的作用,可以说,没有熟练地掌握“起笔”的这个技术动作,学书要想深入那将是寸步难行。所谓“行”,即“中锋行笔”,它要求匀笔时笔锋处于线条的中间,同时应充分利用笔毫的弹性,用“提”法抽擎“杀纸”而行。当然,在运笔的过程中并非就是“一味”的“提”,其中也有“按”的成分控制线条的圆匀及水墨的掺入含量。并且,不让笔墨“走偏”,还常常伴有连续的提按交替动作,这种情况在书写弧画时尤为明显。

4、但应注意的是,书写弧画时,最好不要用“捻管”的方法来维护“中锋”,而应尽可能通过“腕”的“旋动”,伴以微妙的提按来对锋芒加以驱动,这样产生的线条更富有弹性。另外,在连续出现弧形的线条时,“提按”的幅度还可能加大,但一定要注意“交接”自然,不露圭角,以保持线条的流畅。所谓“收”,即“回锋收笔”,它是运笔至点画尽头时的一个技术动作,通常为“一驻即收”并伴有轻微的“反弹”现象。值得注意的是,收笔的“回”并非是为了填补点画尾部的缺陷,而是“回头”寻找下一个“落点”,同时,在“回”的瞬间将笔锋“挺正”,以迎接下一个“逆锋起笔”。

5、再就是“笔势”的问题,临写《峄山碑》切忌将每个字视为点画的机械组合,而必须考虑到“形”所导致的“势”的重要作用。如果把字比做人体,四肢五官如同点画,则“势”就是“筋脉相连”。尽管它是看不见的,但却是维系生命的“内在网络”。人一旦有了“筋脉相连”,就有了生气、活力,一旦缺少“筋脉相连”,就如道具“模特儿”,哪怕外观再美,一看便是“死”的。因此,就书法艺术而言,“形”的作用远远无法与“势”抗衡。有了“势”,字就灵气飞动。没有“势”,字就板滞僵硬。那么,临写《峄山碑》怎样才能产生“势”呢?

6、关键再处理好点画之间的呼应关系。即在熟练地掌握各种点画的书写的基础上,在具体书写每一个字时,不要将各个点画孤立地看待,而要将他们当作一个有机的整体。当第一个点画书写完毕,应顺势使笔锋迅速地找到下一个“落点”。也就是说,上一笔的“收笔”就是下一笔的“逆锋起笔”,而下一笔的“收笔”又紧接再下一笔的“起笔”,这样承上启下,环环相扣,循环往复,自然意气连贯,顾盼生情,神气活现。

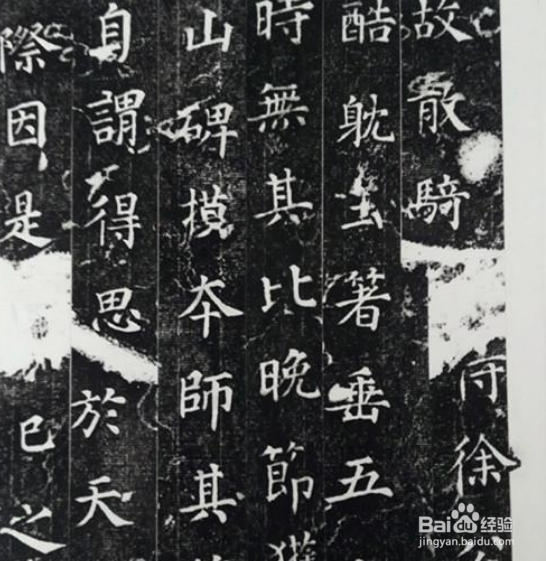

7、“学书之要,惟取神、气为佳。若模(摹)象体势,虽形似而无精神,乃不知书者所为耳”(蔡襄《蔡中惠公文集》)。过去许多人临《峄山碑》,多重结构而不究用笔,多重形而不求质,故往往落入俗套,这一点不能不引起临习者注意。